La inclusión es un modo de nombrar una preocupación actual, representante de nuestra época. Una primera forma de acercarnos a la inclusión podría ser pensándola como el conjunto de preocupaciones, teorías y prácticas alrededor de las transformaciones en los modos de producción de los lazos sociales y sus consecuencias. Las transformaciones respecto de los lazos sociales han tomado especial relevancia para el conjunto de la sociedad, sin embargo, es en los campos de salud y educación donde la pregunta por la inclusión adquiere mayor urgencia.

El presente artículo reflexiona sobre algunos puntos centrales para pensar prácticas inclusivas. A lo largo del texto vamos a desandar las operaciones que creemos fundaron el campo de la inclusión, situaremos dilemas respecto de cómo elegir una posición y las posibles consecuencias de la misma. Entendiendo la inclusión como una forma de circunscribir una problemática y ofrecer una práctica que atraviesa el campo de la salud y la educación sin poder reducirse en ninguna. Finalmente presentaremos un dispositivo como forma de intervención surgida de estas reflexiones. Nos referiremos al DEPORTE INCLUSIVO.

TRANSFORMACIONES SOCIALES

La inclusión como tal surge en un momento determinado con una forma de expresión propia y en respuesta a problemas específicos. Esta novedad concerniente a la sociedad en su conjunto supone una transformación que nos permite conocer un estado anterior y proyectar estados de situación futuro. En este sentido consideramos que hablar de sociedad supone metodológicamente un corte arbitrario sobre una dinámica continua. Su análisis requiere distintas “fotografías” de estados para luego reconstruir los nexos que articulan las transformaciones.

Hechas estas aclaraciones podemos dar paso al desarrollo de nuestra propuesta: Inicialmente vamos a caracterizar el campo de la salud, una cantidad de situaciones y problemas de los que emerge la preocupación por la inclusión.

“LO SOCIAL” UN PROBLEMA DE LA SALUD

La enorme multiplicación de instituciones creadas por familiares de personas con alguna problemática de salud es un síntoma de la transformación social que referimos. Especialmente respecto de la salud mental. En este punto debemos recordar que por síntoma entendemos un discurso que emerge desplazado de su origen, es una manifestación (discursiva) dislocada.

Vamos a tomar dos referencias históricas que contextualizan este fenómeno, es decir que permiten textualizar la expresión sintomática:

1) la definición vigente de SALUD de la OMS y,

2) la Ley de Salud Mental nº 26.657.

La definición de la salud de la OMS vigente sin modificaciones desde 1948, refiere un estado de completo bienestar físico, mental y social; y no solamente a la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Acaso no es ese “no solamente…” -que es parte del texto de la definición de salud de la OMS- un indicador de donde reside el punto conflictivo en la definición?

Pues bien, en nuestro país hubo que esperar 60 años, es decir, hasta 2010 para que haya una ley de salud mental que intente desmarcarse de esta inercia biologicista de la salud. Esta propone una perspectiva centrada en los derechos humanos y la participación democrática para pensar el campo de la salud mental.

Ahora bien, si hablamos de sociedad tal como sostenemos, es importante notar que los fenómenos hay que leerlos en su trama. Y, si algo está muy claro en esta articulación es la especial relevancia de lo jurídico para desnaturalizar una práctica muy emparentada con la naturaleza como la de la salud. El factor jurídico es el que finalmente da el marco de potencialidades apropiado para replantear prácticas en salud. Lo cual, sin embargo, no es suficiente para una transformación real de las prácticas en salud.

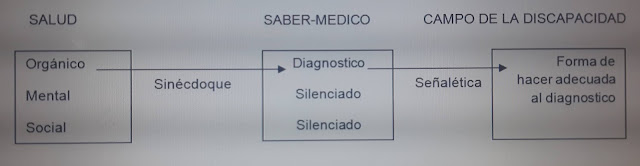

El paradigma tradicionalmente llamado Médico-Hegemónico se caracteriza por un tipo de operación específica. En su producción de saber privilegia el aspecto orgánico, reduciendo la circunstancia vital global del ser humano, tal como queda problematizado en la definición de la OMS. Nombraremos a esta operación “sinécdoque” .

El campo de la salud bajo esta lógica extendido, no encontraba mayores obstáculos en la práctica ya que tenía el derecho legítimo para efectuarse de tal modo. Un largo silencio de 60 años para rescatar, ahora sí, de forma legítima otros aspectos de la salud. Entendemos que en este punto se produce una bifurcación en el aspecto jurídico de las prácticas de salud y el aspecto material de las mismas. Es decir, en cuanto a lo estrictamente legal las dimensiones “silenciadas” de lo mental y lo social tienen derecho a expresarse. Sin embargo, en el aspecto material debemos preguntarnos por el alcance en las prácticas de estas legitimaciones jurídicas. ¿En qué medida se han logrado efectuar metodologías y practicas acordes a la naturaleza propia de estos términos? ¿Qué obstáculos han encontrado, como han intentado sortearlos y qué resultados obtuvieron?

Sin duda, el hecho de que solo hayan pasado unos pocos años desde la sanción de la ley –aun cuando hoy en día se la vuelva a poner en jaque- no ha dado el tiempo histórico necesario para ello. Estrictamente nos preguntamos qué condiciones de expresión y recepción ha encontrado el malestar subsumido por la sinécdoque biologicista.

Nuestra hipótesis enuncia que si bien estas instituciones-no-médicas han encontrado terreno para manifestarse de pleno derecho, lo han hecho de forma tal que en sus manifestaciones no han podido encontrar un interlocutor que no sea interno a la lógica que las funda. Brevemente diremos que esta heterogeneidad de instituciones se caracteriza por tres aspectos:

• se definen como “usuarios” del sistema de salud, principalmente para desmarcarse del estigma de la enfermedad.

• Intentan romper con la asimetría saber-no saber que instituye la perspectiva médica.

• rescatan la dimensión de participación y el derecho que involucra al conjunto social.

Este recorrido nos permite situar una problemática social en calidad de síntoma en términos discursivos. Por tal referimos al desplazamiento de lo silenciado por la sinécdoque al campo de lo social, retomado por múltiples instituciones. Desplazamiento posibilitado por los cambios en el campo jurídico. Ahora bien, entendemos que esta traslación deja el lugar de origen sin interrogar y el lugar de expresión sin posibilidad de interpretación. Lo que pretendemos señalar es que no hay puente, conector o interlocutor entre el campo de salud todavía bajo la inercia del discurso Médico-Hegemónico y los malestares sociales que tienen su propia textualidad. Faltaría la operación de alojamiento, traducción y reinscripción del mensaje propios de estos actores en el campo de la salud. Esta lógica revela cual es la posta que recibe la inclusión, en qué coordenadas se origina.

EL DIAGNÓSTICO: OPERADOR DEL CAMPO DE LA SALUD SOBRE OTROS CAMPOS.

Demos un paso más. Consideramos que aun cuando los cambios en los campos jurídico y social son fundamentales para dar lugar a prácticas en salud inclusivas, todavía hay una inercia en el campo de la salud que obstaculiza esta transformación. El diagnóstico es el operador que permite la continuidad de efectos de la sinécdoque.

Repasemos, el Saber-Médico en tanto género discursivo produce el diagnóstico como un código con una función específica dentro de un discurso particular. Sin embargo, este se desliza hacia otros ámbitos cambiando la función de su discurso de origen. En el “diálogo” con otros ámbitos no específicos de saber médico el diagnóstico cobra la función de “”señalética”: “La señalética corresponde a un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo dentro de una gran superficie” .

Obsérvese que se trata de una comunicación sintetizada que cumple la función de guiar en situaciones dilemáticas de comportamiento. Por lo tanto podemos concluir que cuando el diagnostico opera fuera del saber médico (convirtiéndose en Médico-Hegemónico) lo hace en este sentido: orienta y guía a raíz de obturar las situaciones dilemáticas. El primer aspecto a resaltar es el del diagnostico como guía fuera del ámbito médico. Traduce e impone una forma-de-hacer-con a partir de la cual proyecta y crea el mundo donde se desenvolverá tanto el sujeto diagnosticado como aquellos que entren en relación con él. Retomaremos más adelante el aspecto que refiere a la situación dilemática.

Dimensión Médica PUENTE: “forma-de-hacer-con” Mundo

Ahora bien, el mundo definido acorde a la forma-de-hacer-con propia de la dimensión médica es exactamente lo que llamamos “campo de la discapacidad”. Este campo es la configuración de un mundo acorde a la dimensión médica que propone una praxis específica. De forma tal que lo que se configura como “campo de la discapacidad” es un mundo anexado y acorde a la forma y contenidos del Saber-Médico.

Este operador adquiere especial relevancia en el momento de la infancia y en el ámbito de la educación. Si tal es el impacto que el diagnostico tiene en el mundo ¿Cómo incidirá este ambiente así influenciado en el crecimiento y desarrollo de un sujeto? Por otro lado, una pregunta que vale la pena desarrollar con mayor amplitud ¿Cómo incidirá este efecto sobre las instituciones y en quienes se desenvuelven en ellas? Por ejemplo ¿de qué modo se verá condicionado el acto docente bajo estas condiciones?

OPERADORES DE INCLUSIÓN: LA RESPONSABILIDAD .

Determinadas algunas de las líneas que configuran el campo de la inclusión avanzaremos en propuestas y pronósticos. Introduciremos la noción de responsabilidad para dar una perspectiva al conjunto de problemas tratados de la que puedan extraerse condiciones de posibilidad para prácticas inclusivas.

Eliminemos una primera ambigüedad. No nos referimos a la responsabilidad objetiva o legal, es decir a la responsabilidad del campo jurídico. Nos referimos a la responsabilidad como aquello que define a la persona como una entidad espiritual en tanto que se ve obligada a responder de sus actos. Esta dimensión supone como condición de realización la libertad, no aplica para ninguna conducta ejercida involuntariamente. Acciones involuntarias o automáticas al no realizarse bajo el fundamente de la libertad no pueden considerarse alcanzadas por la responsabilidad.

Otro aspecto de la responsabilidad es el de ser el fundamento del lazo social. En el texto de Ferrater Mora se refiere a una escuela filosófica que define la responsabilidad por ligar al sujeto responsable con la sociedad y con Dios. Retomamos esa línea de pensamiento proponiendo que la responsabilidad liga al sujeto con el semejante y con la sociedad como representante global del bien común. La responsabilidad, es decir, la respuesta surgida de nuestra espontaneidad que crea un lazo de reconocimiento mutuo con el semejante y una inscripción en la dimensión social que los contiene.

Un oxímoron, la responsabilidad es la respuesta obligada por la libertad. ¿Cómo debemos entender este obligación de libertad? En este punto es donde la responsabilidad se articula al desarrolla anterior. La noción de responsabilidad desde esta perspectiva nos permite retomar el problema clave de la inclusión.

En este punto vamos a retomar la función de señalética -que toma el diagnostico en ámbitos diferentes al ámbito médico- por medio del cual se configura un mundo para el sujeto diagnosticado. Y, habíamos resaltado que según la definición de señalética, esta sirve para guiarnos y orientarnos en situaciones dilemáticas del comportamiento. Es exactamente en esta dimensión donde la responsabilidad se articula para ofrecer un campo de acción posible para las prácticas de corte inclusivo.

Las situaciones dilemáticas de comportamiento son aquellas donde no sabemos cómo actuar en el sentido de que no poseemos un saber previo que nos oriente. Son las situaciones de máxima responsabilidad y, por lo tanto, de libertad. Ahora queda esclarecido en qué punto el diagnóstico (fuera del ámbito médico) obtura ese dilema que se le plantea a los sujetos que intervienen con personas diagnosticadas. La consecuencia más estruendosa es la supresión de la libertad como condición de respuesta responsable y con ello la imposibilidad de generar los efectos que de ella se desprenden, nada más ni nada menos que el lazo social. El vínculo de recíproco reconocimiento entre el sujeto que responde y el semejante que se inscribe y contienen en la sociedad.

El encuentro con la situación del otro necesariamente debe generar un dilema que promueva la acción espontánea (no condicionada por un saber previo) por medio de la cual se forje el lazo social como estructura tripartita. Este acto de respuesta promueve una subjetivación que trasciende en una inscripción social.

Desde nuestra perspectiva, es en ese nudo donde debe insertarse un dispositivo de corte inclusivo.

Para finalizar nuestro recorrido presentamos una intervención que se desprende de este análisis: hace un tiempo que trabajamos para forjar una práctica inclusiva que llamamos DEPORTE INCLUSIVO.

Como tal el deporte inclusivo tiene la finalidad de hacer accesible el lazo social. Estratégicamente elegimos un campo que renueve las condiciones de desmarcarse del diagnóstico, nos referimos al deporte u actividad física.

El deporte inclusivo retoma los fundamentos de la práctica entre varios, replanteando la inclusión desde la perspectiva anteriormente desarrollada.

Como campo, se desmarca del peso de los ideales sociales, rompe con la asimetría respecto del saber, a los sujetos se los nombra participante -destacando su ser de parte del grupo-, los referentes coordinadores son más de uno para romper con la aglutinación del poder, reintroduce el decir de los padres sobre los hijos, etc. No obstante el aspecto central del DEPORTE INCLUSIVO es el de promover el margen de libertad necesario para la respuesta subjetivamente. Es en ese espacio por el cual el coordinador se hace agente de reconocimiento e inscripción del semejante donde podemos refundar el lazo social como condición primera de toda definición de salud.

De forma resumida presentamos una intervención que se desarrolló a lo largo de tres años que de alguna manera se convirtió en paradigmática para nosotros. Recibimos un adolescente y su familia en una situación muy difícil. En su institución educativa estaba solo en el aula con todas compañeras. Se peleó uno por uno con todos sus compañeros y la institución para evitar mayores problemas fue trasladando a todos los compañeros a otras divisiones. Finalmente este joven llega a nuestro dispositivo con el diagnóstico de “desafiante, oposicionista”.

Fueron una serie de intervenciones en un mismo sentido: no encarnar la autoridad, no determinar un centro de oposición sino múltiples centros de elección. Nuestras actividades de corte recreativo coordinadas por más de un interlocutor nos permitió ir alternado intercambios sin ofrecer puntos de resistencia. Esto posibilito en primer lugar desmantelar las respuestas violentas y descomprimir para dar paso a las conductas productivas.

El segundo momento se podría caracterizar por un despliegue enorme por parte del participante. Una producción de acciones y un protagonismo desmedido que tuvo que ser soportado y alojado como tiempo necesario para poder concluir en la invención. “La radio” fue la creación de ese aparato que trasmitía todo lo que se veía y se hacía. En tanto oyentes y agentes de lo referido en la locución empezamos a tener un lugar en la realidad construida por el participante y a tener un lugar la radio en la actividad.

Esta invención produjo no solo un apaciguamiento notable sino que notorio para la familia y la escuela. Desde esta plataforma se operó una transformación aún mayor. La función de participar con otros se sostuvo en torno a recomendar series y películas. Esta función tuvo una trascendencia fundamental en el campo de lo social. Un joven adolescente adulto que puede ver y comentar con otros de series y películas puede prescindir de acciones violentas. En este contexto se produjo un feliz egreso del colegio secundario y un comienzo esperanzador para él y su la familia. Nuestro dispositivo le otorgó un anclaje de pertenencia que le da la posibilidad de ir y venir entre otros dispositivos. Hoy sus comienzos en la universidad nos dan cuenta de la trascendencia de nuestra intervención en los efectos sobre el espectro social.

Lic. Germán Spangenberg

Cofundador Viento en Popa

No hay comentarios.:

Publicar un comentario